「発達障害(神経発達症)」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ&A

Q19 「発達障害(神経発達症)」の診断を受けている方の妊娠・出産・子育てに関してのQ&A

-

19-1 発達障害(神経発達症)があっても出産・子育ては可能ですか?

19-1 可能です。じょうずに助けてもらうとよいでしょう。

アドバイス

- 悩みや不安を一人で抱えこまずに、何でも質問したり相談したりするとよいでしょう。

- 最初は信頼できる方に相談し、徐々に多くの周囲の方たちや助産師、看護師、保健師、医師等にも相談していくようにするとよいでしょう。

- 質問をする時は、メモを利用するとよいでしょう(聞きたいことをあらかじめメモしておいたり、相手の答えをメモとして残しておいたりします)。

- 説明を受ける時は、相手の人に紙に書いてもらいながら話してもらうとよいでしょう。(Q9-2もご覧下さい)

- 遺伝に関してご心配な場合には、Q2-3をご覧下さい。

説明

- 発達障害(神経発達症)に分類される代表的な疾患として、自閉スペクトラム症と注意欠如多動症がありますが、このふたつの症状は異なります。したがって、どのようなことで困るのかというのは人それぞれです。相手も、その人が具体的に、どのように困っているのかを把握するのに少し時間がかかります。

- 発達障害(神経発達症)と診断された本人も、徐々に自分自身の特徴に気がついたり、対処方法を獲得していったりします。

- 出産や子育ては、誰でも、信頼できる方に寄り添ってもらいながら、少しずつ一人でできるようになっていきます。発達障害(神経発達症)と診断された本人も、同様にあせらず経験を積んでいくことが大切です。

-

19-2 いろいろ指導されたり、アドバイスされたりするのですが、全然頭に入ってこず、パニックになってしまいます。どうしたらいいですか?

19-2 説明を紙に書いてもらうと理解しやすいことを伝えるとよいでしょう

アドバイス

- 可能であれば、発達障害(神経発達症:自閉スペクトラム症など)の診断を受けていることを、相手に伝えるとよいでしょう。助産師、看護師、保健師、医師等にはちゅうちょせずに、伝えて下さい。

- 話を聞きながらメモを取る、あるいは、紙に書いてもらうとよいでしょう。「すみません。メモを取るのが苦手なので、紙に書いて下さい。」などとお願いするとよいでしょう。(Q9-2もご覧下さい)

- 説明をしてもらう時に冊子等を使ってもらうとよいです。「すみません、内容を忘れそうなので何か資料などありますか?」などとたずねるとよいでしょう。

- 相談する時などは、前もってメモを書いて持っていくとよいでしょう。その方が相手も理解しやすいです。

説明

- 病院や役所などでは「耳で聞いて理解しなければならない」ことが多いですが、発達障害(神経発達症)の診断を受けている方の多くは、「耳で聞いて理解すること」があまり得意ではありません。一方で「目で見て理解する」ことは得意です。

-

19-3 産後、やることがとてもたくさんあって、何から手をつければいいのかわかりません。どうしたらいいですか?

19-3 おおまかな1日の予定を、紙に書き出してみるとよいでしょう。

アドバイス

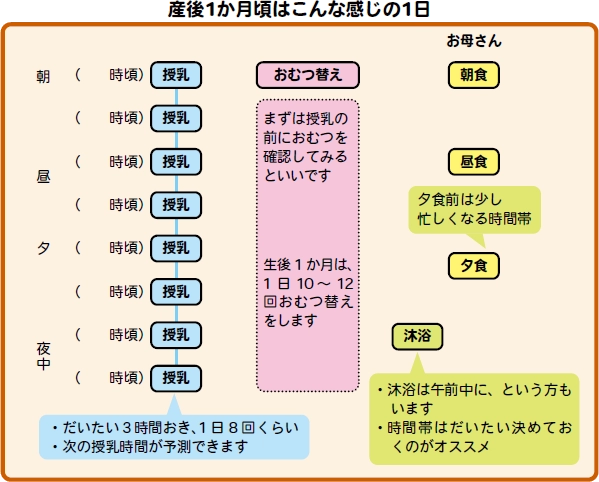

- 自分が1 日にやることを書き出しておくとよいでしょう。次に何をやればよいかがわかるので、あまり混乱しなくなります。その際、周囲の方の助けも借りて、「よくある1日の行動パターン」を一緒に考えてみるとよいかもしれません。

- なるべく早くから、サポートについて話し合っておくとよいでしょう。

- 産後のサポートについては、保健師さんなどにも相談しておくとよいでしょう。

説明

- 誰にとっても、産後は、心身の疲れが残りやすく、そのうえ、授乳、おむつ替え、沐浴等、やらなければならないことがたくさんあり、頭が混乱しがちです。

- おおまかな1 日の予定を書き出しておくと、想定外のことが起こっても、次に何をすればよいのかがわかりやすいので、混乱を小さくすることに役立ちます。

- おおまかな1 誰にとっても育児は大変です。少なくても産後1~2ケ月は、周囲の方のサポートを受けるとよいです。育児ヘルパーや産後ケア等のサービスを利用することも可能です。(Q1-5、Q2-5、Q4-5もご覧下さい)

-

19-4 赤ちゃんが泣いている理由がわかりません。知る方法はありますか?

19-4 確認する順番を決めておくとよいでしょう。

アドバイス

- なぜ赤ちゃんが泣いているのか?次の順番で確認してみるとよいでしょう。

- まず「おむつが汚れていないか」確認してみましょう。

- おしっこやうんちをしていない場合、「おなかがすいているのかも」と考えてみましょう。

- あまりミルクなどを飲まない場合、「眠いのかも」と考えてみましょう。

- 可能であれば、周りの人に聞いてみるとよいでしょう。

- これらのどれにもあてはまらない場合、体のどこかに不調をきたしている可能性があります。周囲の方にも赤ちゃんの様子を見てもらいましょう。

- 子どもが泣いている理由を察知できないような母親は失格、などと思わないで下さい。順番に確認することを心がけるとよいでしょう。

説明

- 赤ちゃんが泣く理由を知ることは、慣れないうちは、誰にとっても難しいことです。ほとんどの場合は、「おむつが汚れている」「おなかがすいている」「眠い」という理由です。

- 赤ちゃんは眠いとぐずります。眠たいのに眠れない時や、夕方のたそがれ泣きというのもよくあります。赤ちゃんは眠くなると(大人も同じなのですが)、体がぽかぽかと温かくなるので、それを感じることができれば、そろそろ寝る時間かなと予想できます。こういう時は、しばらくの間抱っこしてあげることで寝てくれます。

- なぜ赤ちゃんが泣いているのか?次の順番で確認してみるとよいでしょう。

-

19-5 赤ちゃんに、どんな言葉をかけたらいいですか?

19-5 赤ちゃんのお世話をしている時に、自分のしていることを実況中継のように言葉に出してみるとよいでしょう。

アドバイス

- お着替えをする時は、「お着替えしようね。今日はこれを着よう」と言ってみましょう。

- 授乳の時は「おなかすいたよね。これからおっぱい(ミルク)飲もうか」と話しかけてみましょう。

- 寝かしつける時は、「寝るまで抱っこしてあげるからね。よく休んでね」と話しかけてみましょう。

- 子守唄を歌ってあげるのもよいでしょう。

説明

- 誰にとっても、初めての赤ちゃんに、どんな言葉をかけたらいいか迷うものです。言葉をかけた方がいい、とわかっていても、いざ話しかけようとすると構えてしまったり、世話をすることで頭が一杯で、つい無言になってしまったりということは、おきがちです。そんな時、単純に自分の行動を言葉に出すということは有効な方法です。

-

19-6 発達障害(神経発達症)の診断を受けている妊産婦を、周囲はどのように支えればよいですか?

19-6 本人と一緒に、本人の得意なところと、苦手なところを話し合っておくとよいでしょう。

アドバイス

- 自閉スペクトラム症の診断を受けている方には、1日の予定について、わかりやすい言葉で具体的に伝えるか、紙に書いておくとよいでしょう。

- 注意欠如多動症の診断を受けている方には、行うことの優先順位や時間配分について話し合いをするとよいでしょう。

- 本人と周囲の方との間で、「こういうところが得意だけど、こういうところは苦手だよね」ということを共有しておくとよいでしょう。

説明

- 主な発達障害(神経発達症)には、自閉スペクトラム症と注意欠如多動症があります。それぞれの特徴的な症状と対応は以下のとおりです。

- 自閉スペクトラム症:予期せぬ出来事や変化に弱く臨機応変に対応するのが難しく、「適当にやっておいて」というようなあいまいな指示が苦手(適当がどのくらいかが見当がつかない)。⇒できるだけ具体的に伝えることが肝心。

- 注意欠如多動症:目についた順に行動に移してしまい、物事を順序だてて行ったり、優先順位をつけたりすることが苦手。⇒一緒に優先順位をつけたり、行うことの時間配分をしてくれたりする人がいると、物事がうまく回るようになる。

- 予定を明確にするというのは、自閉スペクトラム症の人にも注意欠如多動症の人にもよいことです。発達障害(神経発達症)の診断は受けていなくても、その特徴がみられる方は少なくありません。