妊娠・出産・子育てについて相談できる人や場所に関するQ&A

Q4 妊娠・出産・子育てについて相談できる人や場所に関するQ&A

-

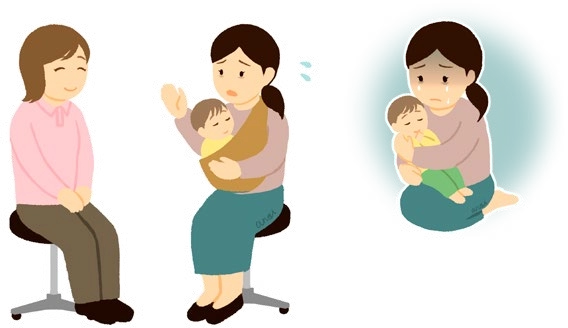

4-1 妊娠中や産後に起きたこころの不調は、どこに相談すればよいですか? 相談先はすぐに見つかりますか?

4-1 精神科や心療内科に相談されるとよいでしょう。見つからない場合は、産科や小児科、保健センターなどにおたずね下さい。

アドバイス

- 受診に抵抗がある、周囲の方が相談したい(医師の診察を初めて受ける場合は、本人が受診しなければなりません)などの場合は、地域の保健センターの保健師に相談するのもよいでしょう。

- すぐに受診できる精神科や心療内科がなかなか見つからないこともあります。そのような時にも、保健師や地域の保健センターに相談するとよいでしょう。

- 妊娠届を届けた方は、同じ窓口で相談することができます。

- 保健センターを知らない方は「市区町村の名前」と「保健センター」というキーワードで検索するか、都道府県のホームページなどで最寄りの保健センターを見つけることができます。

- 「こんなことで相談してよいのか」とためらったり、精神科や心療内科の受診は「何だかこわい」「抵抗がある」などと思ったりする気持ちは当然ですが、こころの不調や悩みで日常生活などに支障をきたしている場合は、精神科や心療内科の受診をお勧めします。(Q4-5もご覧下さい)

-

4-2 子育てで悩んだり、育てる自信がなくなったりした時、どこに相談すればよいですか?

4-2 保健センターなど保健・福祉の相談機関に相談するとよいでしょう。

アドバイス

- 保健センターの他には、子ども家庭総合支援拠点(子ども家庭支援センター、児童家庭支援センターなどという名前の地域もあります)や児童相談所などに相談してもよいでしょう。

- 以下のものも含め、複数の施設に相談して、信頼できる相談員を見つけるとよいでしょう。

説明

- そのほかの相談施設には以下のようなものがあります。(Q1-5、Q4-5もご覧下さい)

- 児童館:子どもたちの「あそび」、子どもの成長や子育てに関する悩みの相談ができます。

- おでかけひろば:乳幼児と保護者が集う場です。子育て経験のあるスタッフなどもいて、気軽に相談にのってくれます。ひろばは親同士の交流の場でもあります。交流が苦手な人には向きませんが、先輩ママやママ友に相談することで、悩みが解決したり軽くなったりすることもあります。

- 保育園:保育士や栄養士、看護師などのスタッフが、子育てに関すること、子どもの発達に関することなどの相談にのってくれます。

- 民生委員・児童委員・主任児童委員:地域で長く活動を続けてきたボランティアの方が、厚生労働大臣の委嘱を受けて、相談や援助などの活動にあたっています。育児や生活のことで困ったこと、心配なことがある時に相談にのってくれます。

-

4-3 自分のこころの問題や育児の悩みなどについて、今通っている精神科(心療内科)とは別のところに受診したいとき、どのようにすればよいですか?

4-3 今通っているところで紹介状(診療情報提供書)を書いてもらい、別の医療機関の予約をとって受診するとよいでしょう。

アドバイス

- 今の担当医と相性が合わない、妊娠のことを反対された、育児の相談にのってくれないなどと感じたら、他の施設に移るのもひとつの選択といえるでしょう。(Q2-8もご覧下さい)

- 紹介状(診療情報提供書)を書くことは医師の義務ですから、依頼することをためらうことはありません。ただし、その場で書くのは、他の患者さんを長時間待たせてしまうため無理なことが多いと思われます。1週間くらいは待つようにしましょう。

- 担当医に知られずに、他の医師の意見を求めたいということであれば、必ずしも紹介状(診療情報提供書)を書いてもらう必要はありません。ただし、一部の病院では、初診料が高くなることがあります。また、意見を求める医師には、現在、他の施設に通院していることを伝える必要があります。(Q4-1もご覧下さい)

- あまり、いろいろな施設を受診すると、説明が違っているように聞こえ、混乱してしまうことがありますので、なるべく早く信頼できる医療機関を決めて、そこで、しっかりと話し合うとよいでしょう。

- 相談機関では紹介状(診療情報提供書)を求められることはあまりありません。自分自身で、これまでの経過などを紙にまとめておいて、担当者に渡すとよいでしょう。

説明

- 紹介状(診療情報提供書)があると、新しい相談先も、前の担当医の見立てやこれまでの経過を把握でき、適切な対応をしやすくなります。

- 別の医療機関に相談して意見を求めることを、セカンドオピニオンといいます。セカンドオピニオン自体を、表立って行っていない医療機関は多いですが、依頼すれば対応してくれるところも少なくありません。

-

4-4 産科、精神科、そのほかの施設などは、どのように連携していますか?

4-4 産科医と精神科医は、お互いに紹介状(診療情報提供書)などを通じて、施設などとは文書や電話などを通じて連携しています。

アドバイス

- 妊娠中・産後の診療情報を産科と精神科で共有することは、妊産婦の方をサポートするうえで、とても大切なことです。遠慮せずに、産科と精神科の担当医に、お互いの連携についてお願いするとよいでしょう。(Q2-7もご覧下さい)

- 保健師が関わっている場合は、保健師に、産科と精神科の情報のやりとりを仲介していただくとよいでしょう。

- 産科あるいは精神科などの医療機関と施設などとの連携にも、保健師に間に入ってもらうとよいでしょう。

-

4-5 妊娠中や出産後(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)に悩みを相談したり生活の支援を受けられるものには、どのようなものがありますか?

4-5 身近なところで様々なサービスが受けられます。

説明

下記は妊娠中や出産後(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)に利用できる社会資源の一覧です。(Q1-5、Q4-1もご覧下さい)。相談窓口がわかりにくい場合は、お住まいの都道府県の名前と相談窓口に記載のある名称などをキーワードとして検索するとよいでしょう。あるいは都道府県の名前と「子育て支援」「産後ケア」などのキーワードで検索することも可能です。

サービス種別 サービス サービス内容 相談窓口 流産・死産等で赤ちゃんを亡くされたご家族への支援 ピアサポート(当事者会、セルフヘルプなど) 赤ちゃんを亡くした家族同士が集まり、それぞれの悲しみに向き合い、支え合う活動 地域の自助・サポートグループ : 周産期グリーフケア情報ステーション 都道府県のサービス 相談(悩みや経済的なことも含め) 流産・死産等を経験された方へ 保険料免除 子育ての悩み、育児不安の相談 保健師相談 自治体母子保健担当課 子ども家庭総合支援拠点や児童相談所の相談 子ども家庭総合拠点、児童相談所 育児の負担を減らすサービス 定期利用保育 定期的に保育園を利用するサービス 自治体保育サービス担当課 一時保育 保護者のリフレッシュ等のために、日・時間単位で利用できる保育サービス 自治体保育サービス担当課 緊急一時保育 保護者が病気、出産などにより、保育できない時に期間限定で利用できる保育サービス 自治体保育サービス担当課 病後児保育 保育園等に通っている乳幼児が「病気の回復期」にあって、集団保育が困難な時期に、専用施設で一時的に預かってもらう保育サービス 自治体保育サービス担当課 乳児院 子どもを一定期間預けることができます 児童相談所 産後ケア デイケア・宿泊型 産後の身体が早く回復するように助産師などのケアを受けられます。また、子育てに必要な技術のサポートを得られます。 自治体母子保健担当課(民間施設の場合は、直接申し込み) 訪問助産 助産師が産後に訪問して体のケアや産後の様々な悩みの相談に対応してくれます 。 助産院など 産前・産後の家事のサポート 産前・産後サポート 産前・産後サポート家事の手伝いなど様々なサポートをしてくれます。 自治体母子保健担当課 子育て仲間とのつながり、身近な相談の場 児童館 子どもたちの「あそび」に関する相談のほか、子どもの成長や子育てに関する悩みの相談もできます。 自治体母子保健担当課 おでかけひろば、子育てひろば 乳幼児と保護者が集う場です。子育て経験のあるスタッフも居るので気軽に相談できます。親同士の交流の場であり、先輩ママやママ友などに相談することもできます。 自治体母子保健担当課、地域子育て支援拠点 こころのことなどの専門的な相談 精神保健福祉相談 無料で精神科医などにこころの相談をすることができます。 自治体精神保健担当課 女性相談・家庭内暴力(DV)相談 家庭、人間関係、生き方などの様々な問題や、配偶者やパートナー、恋人などからの暴力やモラルハラスメントについて悩む女性のための相談です。産後のDV に関しては児童相談所も対応してくれます。 女性相談センター 経済的に生活困難な時の相談 生活保護 生活保護法に基づき、必要な保護を行うための相談などに応じてくれます。 生活支援課 家庭での精神的なケア 精神科訪問看護 こころの病気を持っている方、心のケアを必要としている方に、看護師や精神保健福祉士・作業療法士などの有資格者が自宅などに訪問して相談を受けたり、助言・援助などのサポートをします。 精神科訪問看護ステーション